到交響金屬跟古典賦格的結構融合

如果玫瑰不再象徵純潔的愛情,而是成為血腥跟痛苦的載體,那會是什麼樣子?X JAPAN的〈Rose of Pain〉就是這樣一朵玫瑰,它美得讓人心碎,卻也殘忍得令人難以直視。你或許會以為這不過是視覺系特有的誇飾手法,但當你瞭解了這朵玫瑰背後真正的靈感來源時,你才會知道這一切原來並非虛構,而是真實發生過的歷史。

這首歌的創作靈感源自於一本書:日本作家澀澤龍彥所著的《世界惡女物語》。X JAPAN的靈魂人物YOSHIKI曾透露,當初是被書名跟封面吸引了目光,好奇之下就買了這本書,沒想到翻開書頁後,書裡的一則真實故事徹底震撼了他,也因此催生了這首音樂史上十分獨特的傑作。這則故事的主角,就是名列金氏世界紀錄「歷史上殺人最多的女性連環殺手」,也被後世冠名為「血腥伯爵夫人」、「女德古拉伯爵」的匈牙利貴族 —— 巴托里·伊莉莎白(Báthory Erzsébet)。

1560年出生於匈牙利貴族之家的巴托里·伊莉莎白,家財萬貫,天生就擁有白皙皮膚和驚人美貌,少女時期接受過極好的教育,因政治聯姻的丈夫死於戰場,掌握了巨額財富和權力。但當地逐漸傳出了可怕的傳聞:為了維持永恆的青春美貌,她不斷綁架處女並將她們殺害,以這些少女的鮮血沐浴,指望血液中的純潔能讓她永保青春。

不管這些傳聞是真是假,巴托里·伊莉莎白最後確實被捕了,她的四個僕人承認殺害了數十名女性,甚至有人聲稱受害者超過六百人。最終,她被終身囚禁在恰赫季采城堡的塔樓裡,直接關到死。這個歷史事件後來被各種文藝作品渲染成了女德古拉的故事,成了人們口中的「恰赫季采血腥夫人」。

當YOSHIKI看到澀澤龍彥用華麗卻陰森的文字描述這位女伯爵的罪惡時,他瞬間明白:「美」竟能成為這樣殘酷的理由。這樣極端扭曲的「美與痛」、「美與殺戮交織成血色玫瑰」的衝突意象,成為他撰寫〈Rose of Pain〉的最大動機。這也解釋了為什麼歌詞中充滿:

- 女性被殺害、懸掛、縫嘴的畫面

- 玫瑰以血染紅而綻放的象徵

- 「為使自己更美而殺戮」的殘酷語句

整首歌的氛圍也彷彿發生在一座陰森的哥德古堡裡,凝視著恐怖血海中的慾望深淵。這些都跟巴托里傳說中那座匈牙利的恰赫季采城堡(Čachtice Castle)遙相呼應。

正如YOSHIKI以巴哈的《G小調賦格》為這首歌的骨幹旋律結構。賦格曲特有的旋律主題輪迴交錯、重複堆疊的結構,恰好象徵了歌詞中殺戮與美麗交替循環、難以掙脫的命運感。從第一個音符開始,電吉他跟管風琴就交織出一座哥德式的音樂建築,陰森而宏偉。而TOSHI哀號、略帶淒厲的歌聲,就像盤旋於這座建築上空的一眾鬼魅,始終無法離開。聽起來總帶了點毛骨悚然,令人難忘。

YOSHIKI將巴哈的古典傑作(開場那段由管風琴奏出的主旋律)拆解重組,成為歌曲的骨架。全曲不斷出現主題動機變奏,形成交響詩般的敘事循環。

這種古典賦格的精神,也貫穿整首歌的結構設計:

- 情緒層層堆疊(如主題遞進)

- 不同聲部錯落進行(情緒對位)

- 後段多聲部密集交錯(近似Stretto技法)

YOSHIKI並非單純套用古典技巧,反而是用交響金屬的語言,重新詮釋巴哈的結構,講了一則關於「美的殘酷代價」的故事。

歌曲開場,TOSHI唱著:

你為何懼怕?

你到底看見了什麼?

在那座城堡裡,我一再追問

問著沉默不語的玫瑰

這裡的「玫瑰」顯然象徵著內心深處的恐懼與不安,或許也正象徵著巴托里自己,她被困在歷史與傳說的古堡牢籠中,始終沉默,且無法辯解自己的罪惡行徑。她大概也試著問自己,為何內心竟能如此冷血與殘忍?YOSHIKI透過這段敘述,巧妙描繪出一幅黑暗的精神肖像。

這段開場的歌詞,其實就是一場「無聲對話」,一方拚命追問,一方永遠沉默。短短幾句,就為〈Rose of Pain〉建立起強烈的精神底層。

你為何哀傷?

你感受到什麼樣的痛苦?

「哀傷」與「痛苦」這兩個詞在語意上雖然接近,卻有細微差異 —— 「哀傷」偏向情感上的淒苦,是靈魂的低鳴;而「痛苦」則可能是來自生理或精神上的直接折磨。這兩種情緒在此同時出現,代表此刻眼前的「玫瑰」所承載的,除了悲劇,同時也是一場交織著身體與精神雙重折磨的命運。

但這裡的問句其實暗藏玄機 —— 那個「你」是誰?是在問玫瑰?是在問受害者?還是在對施暴者殘存的良知發問?其實三者皆可,甚至可能是YOSHIKI自己身為藝術家,也在對這場以美為名的殘忍悲劇發出他的質問。

噢~我問那花瓣如血色般的玫瑰

但那朵血紅玫瑰始終無法回答我

「花瓣如血色」 —— 玫瑰本來應該是美與愛的象徵,但此刻卻染上血紅色,這是視覺系與哥德式浪漫中常見的對比美學,YOSHIKI在此成功的把血跟花融為一體,比喻殘酷與美麗共存的樣貌。

而「無法回答我」這句,則讓整首歌的情緒徹底跌進悲劇的深淵 —— 玫瑰沒有聲音,受害者也沒有聲音,甚至施暴者自己也已無從反省。這句話像是面對深淵發問時的沉默回應:世界已無法回答這樣的痛苦,人類也早已失去了理解與懺悔的能力。

無聲地尖叫

屏息凝視著

「無聲地尖叫」並不是因為不想喊,而是喉嚨被壓住了、嘴被縫上了,聲音被恐懼、壓迫、劇痛與震驚吞噬。這種啞巴式的尖叫,比撕裂的吶喊更令人不安,因為那代表痛苦已經深到超越聲音所能承載的程度、慘無人道。

而「屏息凝視著」,則是一種注視著悲劇的無助狀態。就像看著一場即將發生的災難、卻無力阻止 —— 無論是敘事者、受害者,或是我們身為聽者、觀眾,都被這段歌詞牢牢捲入這場不能言說、無從挽回的悲劇漩渦。

黑色眼眸中 浮現了神祕微笑

凝視著伴隨悲鳴流淌的痛苦

珍珠項鍊映襯著雪白肌膚

從尖叫聲中開始與血共舞

這一幕的畫面極為生動且殘酷。珍珠跟白皙肌膚形成美麗的對比,但這種美麗背後卻是無情的血腥暴力與瘋狂。巴托里的黑色眼眸裡閃爍著神秘微笑,暗示著內心扭曲的愉悅感:她在折磨少女致死時所獲得的殘酷快感。這段歌詞,完美捕捉了美與暴力交錯融合的病態,使聽者不寒而慄。

毫無憐憫的心 在殺戮中燃起快感

她為了讓自己更美 不惜痛下殺手

即使犧牲也如寶石般珍貴

這一段明確指出巴托里伯爵夫人犯罪的核心動機 —— 就是為了美,她不惜殺害無辜的生命。透過犧牲者的鮮血,追求永恆的青春。這裡的「犧牲猶如寶石般珍貴」巧妙表達出生命的價值與美麗,在伯爵夫人眼中已經完全扭曲的觀念。這種極端變形的美學觀念是整首歌最關鍵的主題之一。

到了歌曲的高潮,YOSHIKI用激烈、甚至接近瘋狂的方式描寫巴托里的殺戮行為:

將她們斬碎!將她們斬碎直到鮮血橫流

那些四處奔逃的女人

撕碎她們!撕碎她們直到她們的血流乾

(縫起來!用針線把她們的嘴縫起來)

吊起她們赤裸的身體

這些殘暴的限制級歌詞,絕不是為了噱頭,而是傳說中的真實虐殺細節,YOSHIKI用直白、毫不遮掩的手法告訴聽眾,當美成為目的時,它會多麼無情。人們經常說:「美麗的東西令人窒息。」這裡卻是用字面意義表達了這句話 —— 為了永恆的美麗,這位夫人不惜讓他人付出最血腥的代價。

此處所描繪的虐殺畫面,完全展現了視覺系美學中「暴力與華麗」並存的特色,將殘酷畫面以極致的詩意方式呈現,使聽者在震撼之餘,也深刻感受到人性扭曲的可怖之處。就像電影裡的爆炸場面總是會吸引眼球,極端暴力的毀滅手段,在人類眼中始終會有某種「美麗與刺激」。

在憎恨中互相殺戮的時光洪流中

尋求浴血的救贖

這段歌詞集中呈現了整首〈Rose of Pain〉歌詞的核心精神與情感張力,透過極具視覺感與象徵意義的文字,描繪出暴力與美麗扭曲融合後的絕望世界:

「在憎恨中互相殺戮」指涉巴托里伯爵夫人反覆的罪惡行為,凸顯她內心積累已久的仇恨與病態慾望。而「時光洪流」則暗示這種暴力並非偶發,而是持續不斷的 —— 「她已經長期殺了很多人」。透過時間概念,歌詞揭示這種暴力已成為日常,形成永無止盡的惡性循環,並進一步突顯人性已在罪惡之中迷失。

「浴血」二字具有雙重含義:一方面是字面上殘酷的沐浴鮮血,另一方面則象徵伯爵夫人為了追求青春與美麗而不惜付出生命的代價。而「救贖」這個詞則充滿了諷刺意味,美麗原應是光明而神聖的象徵,此刻卻必須靠殘酷暴力來維繫,形成美麗與罪惡之間強烈而病態的矛盾。

被慾望佔據的心 迷失了方向

就算撕碎愛的全部 也不曾顯露

這句歌詞十分關鍵,道破整首歌的核心哲理:當慾望扭曲到一定程度,人性便徹底蕩然無存。這正是巴托里故事中最令人不寒而慄之處 —— 為了滿足永不止息的青春欲望,她剝奪了無數無辜少女的生命。而在慾望的操控下,人的心也逐漸失去了對生命的敬畏與尊重,淪為毫無感情的殺戮工具。

「撕碎愛的全部」這一句則表明伯爵夫人徹底放棄了內心僅剩的良知,甚至以冷酷、麻木面對自己的惡行,讓整首歌的悲劇性達到巔峰。描繪了徹底麻木的狀態,原本應充滿憐憫、愛與同情的內心,已無法產生任何情感。為了追求美,她已經沒有任何一丁點人性了。

痛之玫瑰

凝視著一切 不寒而慄

痛之玫瑰

這朵「痛之玫瑰」象徵無法言語的良知或靈魂,眼睜睜地看著罪惡發生卻無法阻止,內心產生深刻的恐懼與悲傷。它的「不寒而慄」既可能象徵施暴者殘存良知的不安,也可能代表被害者與旁觀者內心最真實而無聲的恐懼。玫瑰的美麗與傷痛交錯,點出了整個故事與歌曲的核心情感 —— 「美麗」最終被暴力與罪惡所吞噬。

古堡化作一片狂暴血海

鮮血淹沒了玫瑰 染成深紅

住手!別再染紅我

我再也受不了了

妳太殘酷了

停下來!求妳,停下來!

玫瑰在這裡彷彿終於恢復了意識,發出哀號,拒絕讓這種瘋狂繼續下去。然而,罪惡之輪已無法停下,美麗成為詛咒,痛苦成為永恆。

最後的歌詞:

我們活在永恆的瘋狂中

就算那只是一場夢

如今只剩下痛苦,無盡的痛苦!

痛之玫瑰

歌曲結尾回歸到整首歌的主題:這朵玫瑰所代表的瘋狂並未結束,而是以永恆的形式存在。

這種無止盡的痛苦與罪惡,就算清醒過來,也只留下痛苦的回憶與瘋狂的餘韻。這句話也隱喻了巴托里本人的實際歷史 —— 即便她已經死了幾百年,古堡裡的屠殺真相也已無法考證,但這個恐怖傳說與悲劇卻已永遠留存在世人的記憶中。

這樣的結尾,就像YOSHIKI最後忍不住嘆了口氣:人類追求美麗到如此極端,甚至成為瘋狂的奴隸,這究竟是為了什麼?或許這一切,只是一場夢。但夢醒之後,留下來的 —— 只有痛苦,別無它物。

這首歌不僅是對巴托里事件的描寫,也是YOSHIKI對美的反思,甚至可能也是他對自己藝術生命中無盡追求的一次凝視。我們可以清楚感受到〈Rose of Pain〉的強大詩意與豐富的視覺性。歌詞中的「玫瑰」意象貫穿全曲,最初是內心的恐懼,接著象徵殘酷的美與無情的暴力,最後轉變為最後一絲良知的控訴、面對罪惡卻無法停手的無奈,象徵意義層層遞進。

〈Rose of Pain〉是一部古典歌劇般的罪惡之詩。玫瑰在這裡,是象徵,是容器,是血,是詛咒,是對「極致美」的殘酷代價之質疑。玫瑰的樣貌,在這首歌裡不斷變形。從『受害者血跡』一路轉化成『施暴者鏡像』,最後乾脆成了『審判者』,一路三變。

透過歌詞,我們更清楚明白YOSHIKI的創作用意 —— 真正的悲劇並不是罪惡本身,而是人類面對美麗與欲望時,不惜自我毀滅而失去人性的悲哀。他用美麗的文字來包裝人性最黑暗的慾望,X的其他成員則以宏偉且悲壯的交響金屬編曲將之烘托出來。

當我們深入探索〈Rose of Pain〉這首歌時,除了歌詞與歷史意涵外,更具備豐富而紮實的音樂架構,展現X JAPAN卓越的音樂素養與嚴謹的創作功力。

編曲結構上,這首作品大致可分為四個主要段落:

序幕:管風琴獨奏揭開序章,奠定中世紀般的幽暗氛圍

主歌:6/8拍的進行曲節奏,展現情感的抑制與壓迫感

橋段:轉為4/4拍,情緒徹底爆發,樂器激烈交鋒

尾聲:重回主題動機,情緒降溫後留下懸而未決的結尾

這種結構安排,不僅呼應了巴哈賦格曲的輪迴模式,也展現了X JAPAN擅長的戲劇性與情感對比技巧。每段落之間巧妙的過渡與呼應,使得整首歌更具連貫性,且在敘事與情感推進上達到了極致。

首先,一開場就令人驚艷,以管風琴的冷冽音色鋪陳出一種陰鬱而神秘的氣氛。這裡運用了巴哈《G小調賦格》的主旋律變奏,在古典音樂迷耳中立即形成一種熟悉的共鳴。短短數個小節內,吉他與鍵盤的對位交織,形成古典嚴謹與現代金屬融合的完美示範。

進入主歌後,節奏逐步收緊,TOSHI的聲音逐層往上,加強情緒的張力,在低音域與中音域間流轉自如。他用近似吟誦的方式唱出開頭的英文歌詞,彷彿訴說著被壓抑的秘密。與此同時,TAIJI的貝斯線條逐漸浮現,帶著沉重而富有韻律感的演奏,若隱若現地推進著歌曲的敘事節奏,讓人感到內心緊繃且不安。

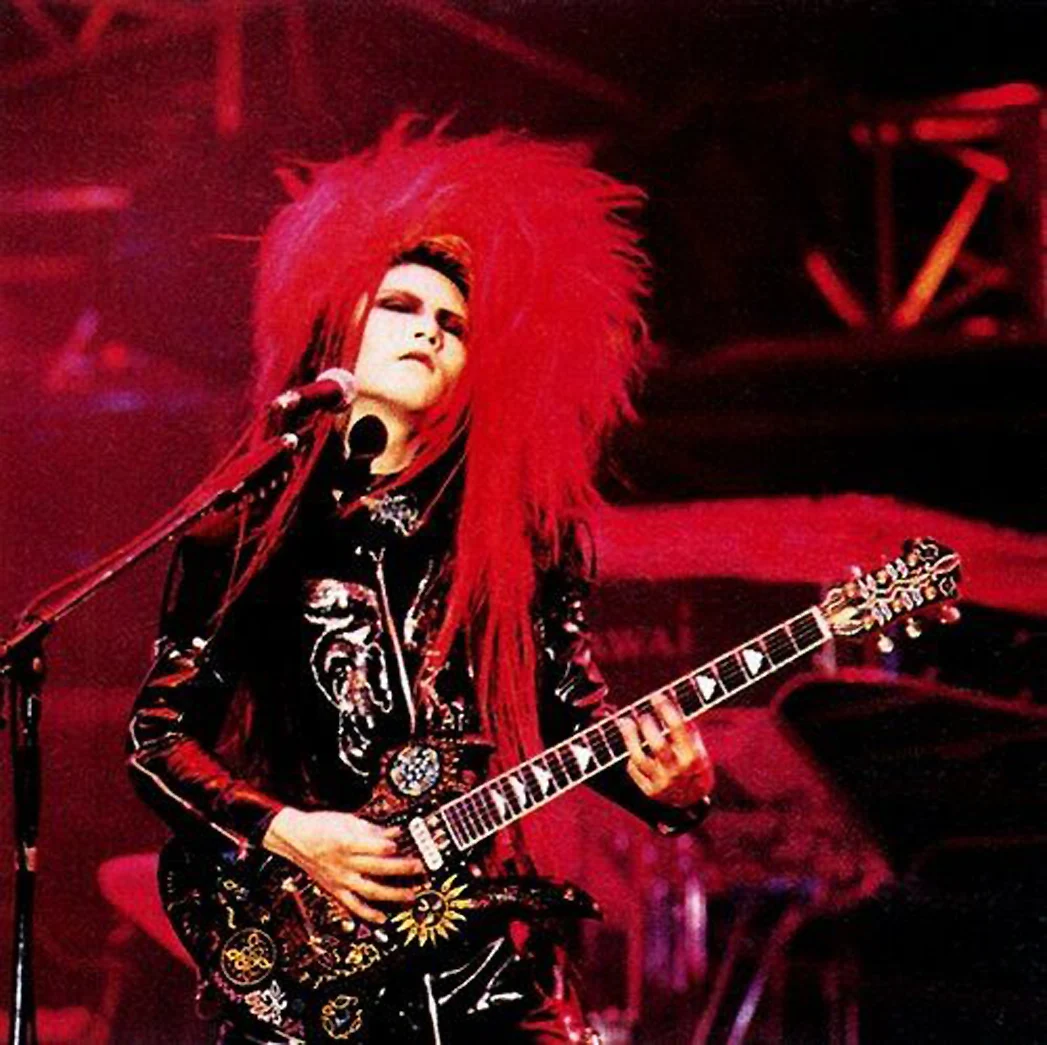

當歌曲推進至中段時,氣氛急遽轉換,雙吉他(HIDE與PATA)交錯的riff與快速的和弦切換,整個人直接被捲進暴風眼。這裡尤其凸顯了HIDE慣用的即興演奏特色,他的吉他獨奏充滿情緒性與攻擊性,不規則的泛音運用與快速掃弦技巧,讓人感受到情感瀕臨崩潰的狂亂感。PATA則以精準節奏吉他穩固歌曲結構,兩人彼此襯托、相輔相成,形成X JAPAN經典的雙吉他模式。

值得一提的是,這首歌的鼓點編排同樣充滿藝術性。YOSHIKI的鼓組不僅僅是節奏的載體,更是一種敘事的工具。他用了大量過門和逐漸加快的段落,來增強歌曲的戲劇效果。特別是在歌曲高潮段落「將她們斬碎!」之處,他以密集的雙踏節奏與強烈的鈸音創造出音樂上的「攻擊性」,直接呼應歌詞內容,讓音樂與文字緊密融合。

此外,最後的副歌反覆唱:「痛之玫瑰」時,弦樂每回都往上疊,3度、6度、8度,層層疊到三度『血漿』;最後一次唱完「Pain」後,弦樂組在一拍內全部收弓,只留管風琴餘韻。就像鮮血疊滿後被瞬間抽乾,留下真空失重感,甚是巧妙。

這首歌的「主題」是開場那段低沉、冷峻的管風琴旋律,這個旋律隨後在不同段落中以不同樂器聲部、不同音域與節奏密度反覆出現,例如:

- 管風琴開場(複音彈奏)

- 吉他中段(用重複的斷奏和低音)

- 鼓的重音跟拍也在模擬主題節奏

- 主唱的歌聲也時而呼應這段旋律的輪廓

這種「主題重現」的設計,讓全曲如同交響詩般,在悲劇中穿梭,不斷提醒聽者:這是一首以「痛苦的玫瑰」為核心意象所延伸出的音樂敘事。

〈Rose of Pain〉雖然不具備完全古典的對位技術,但YOSHIKI在主旋律出現時,常常安排第二聲部以節奏錯位、旋律避開主音的方式進行:例如主旋律在TOSHI於高音區演唱時,其他樂器會故意避開旋律軸心,運用失落感或模糊性和聲,形成反向/對向運動。

有些段落,則是用破碎型分解和弦的琴聲,像玻璃碎片拼回去,與主旋律形成「情緒對位」—— 一邊穩定,另一邊焦躁。這種「對位精神」讓〈Rose of Pain〉在感官上達到豐富的聲部互動,雖不是傳統賦格法,卻保留了它的本質精髓。

這首歌的過門設計非常多,YOSHIKI用以下方式模擬古典賦格的過門功能:

- 琴聲與吉他的長音 + 殘響鋪陳(類似賦格中的「調性模進」,旋律一路往上走樓梯)

- 節奏慢下來,進入迷幻氛圍(過門橋段的音響模糊處理)

- 鼓聲突然靜止,留下空白感(製造不安定性,模仿賦格過門的「預告功能」)

這些段落讓歌曲整體從「敘述 → 蓄勢 → 爆發」的架構層層遞進,情緒曲線如同交響樂章的章回,跌宕起伏,而且一直往前推趕,好像拿著鞭子在抽,始終保持了聽者的緊張。

「Stretto」(主題重疊密集段)在賦格中是主題彼此交疊、加快、密集出現的一種高潮技法,製造出壓迫與緊張。嚴格來說,〈Rose of Pain〉的尾段並非古典賦格中定義的Stretto,因為它並沒有把主題片段以時間錯落方式交織出現。但YOSHIKI卻以雙吉他與TOSHI的高音吶喊幾乎同時疊加,節奏加快、音高拉升、力度增強,形成類似Stretto的「密集高潮段」:

- 雙吉他在高音區輪流進行斷奏與滑音,如同情緒碎片的交互嘶喊

- 鼓組節奏快速密集,像是一道很有推進感的怒濤

- TOSHI進入極高音區連續唱出無法言語的哀號(人聲與器樂融合成音牆)

音樂不是單一聲部的主導,而是所有樂器一起衝上台混戰,這一切讓〈Rose of Pain〉的尾段情緒像地獄火一下子燒到臉上,形成最終爆發,是整首歌的「審判時刻」。

這種寫法,已達到類似古典對位中Stretto的聽覺效果。這就是YOSHIKI的厲害之處:他不是模仿古典,而是用金屬樂語言重寫古典樂結構。

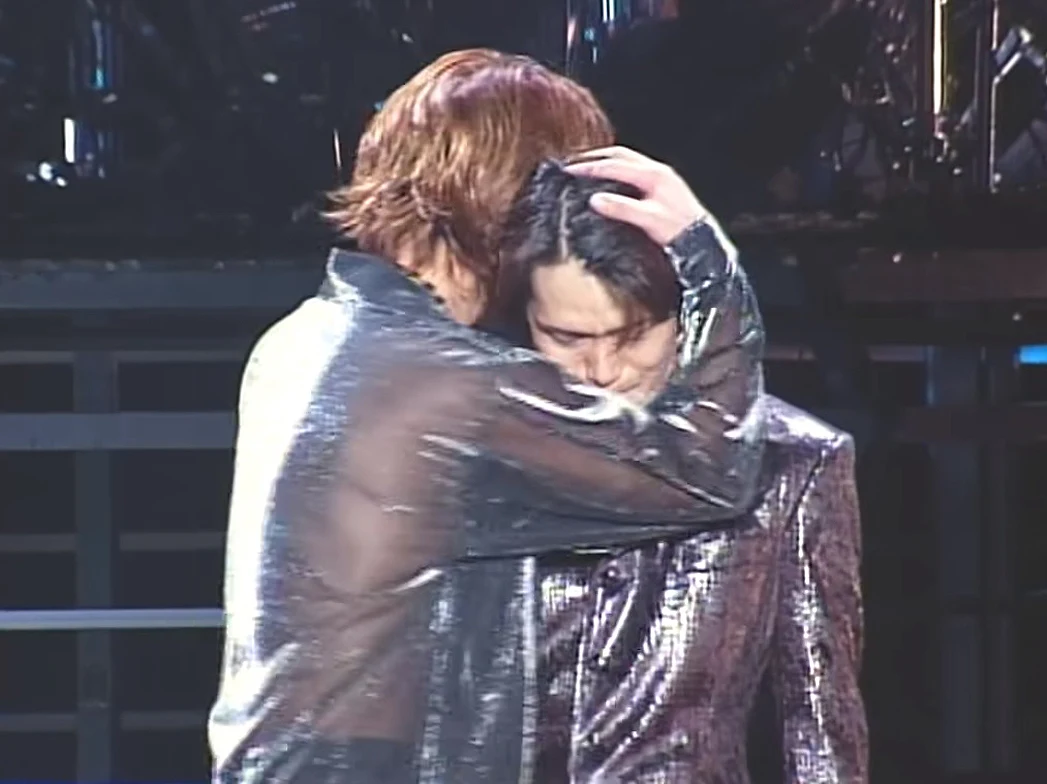

1991年12月8日,X於NHK Hall的現場表演中,把〈Rose of Pain〉推向歌劇級史詩:管風琴前奏 + 弦樂群鋪底、6/8→4/4拍號跳躍、TOSHI高八度嘶吼,曲中的管風琴/巴哈《G小調賦格》素材,與金屬失真吉他形成「聖/魔」並置,成就「暴力與美麗」最極致的示範。整首歌無論在藝術性、音樂性或文學性上,都達到高度的完整與和諧。

🎵 0:00 – 約1:39|序奏 (Intro):管風琴獨奏在NHK Hall的殿堂中響起,複音旋律交織出古老又神秘的氣氛。這段莊嚴肅穆的巴洛克音型,以對位法描出陰影般的層層輪廓,彷彿一座幽暗古堡的沉睡甦醒。雖然簡單,但是重音很強,聽起來有壓力,充滿不祥的懸念,形成一種宗教感與喪禮式的氣氛。不是在歌頌什麼,反而是在「召喚」著什麼。

🎵1:40 – 5:27|主歌段落 (Verses):隨著管風琴淡出,電吉他與弦樂齊奏主題riff,正式進入樂團編制。這段採用6/8拍,節奏緩慢、帶著進行曲的冷峻步伐。YOSHIKI在和聲上大量使用d小調及其變化和弦(如F大調與降B和聲),讓調性時而閃現希望、時而沉入幽谷,呈現一種不穩定的調性游移感。TOSHI的聲音壓低,用幾近敘述的哀號語氣訴說故事,與背景弦樂織成一層厚實的哀愁。從情緒節奏到調性模糊,這段就像一幅靜靜滲血的哥德式壁畫,從容卻致命。

🎵5:28 – 7:18|器樂間奏 (Instrumental Interlude):節拍切換回4/4拍,速度拉升。YOSHIKI的雙踏鼓節奏急速推進,吉他與交響樂團展開對話:銅管與弦樂齊奏短促和弦,回應吉他的琶音與掃弦。這裡TAIJI貝斯線的三連音尤為搶眼,讓整段樂句如疾風驟雨般席捲。HIDE隨後的吉他獨奏兼具古典陰影與金屬狂野:音階奔馳於高音域間,揉弦、滑音、掃弦技巧連發,搭配弦樂鋪底,製造出華麗又緊繃的戲劇張力。這段器樂高潮在7:16到達頂點引爆 —— YOSHIKI巧妙的讓木管樂器在結尾處強調一記高音,跟吉他形成呼應。這個細節點綴真的棒,讓樂曲在情緒上完成從壓抑到爆發的過渡。

🎵7:19 – 11:35|加速段落與副歌 (Fast section & Chorus):這一段進入速度金屬的狂亂範疇:鼓以雙踏構築十六分音符地毯,貝斯亦同步疾馳。這裡明顯採用了Power Metal與Thrash Metal的音型特徵,TOSHI高亢的嗓音穿梭其間,反覆唱出"Rose of pain",如咒語般一次比一次高亢。旋律由原先的小調過渡到大調,製造出一種「哀傷中燃起怒火」的情緒反轉。這種大小調交替讓人難以完全定位調性,呼應歌詞所描繪的瘋狂狀態。和聲運用平行大三和弦,就像一座會滑行的樓梯,帶出一絲凱旋卻又近乎瘋狂的色彩,完美貼合歌詞中「為了美而殺戮」的病態榮光。此時交響樂加入齊奏,形成一堵大音牆,把副歌的情緒推上天花板。

🎵11:36 – 12:38|尾聲 (Outro):高潮過後,節奏漸緩,樂曲重返開場的主題動機 —— 管風琴與弦樂再次登場,形成首尾呼應的結構。吉他拉出哀婉的即興句,如殘影般遊走。最後一個掛留和弦收在d小調,並未解決至大調,也未完全結束,而是懸在空氣中的痛苦與未盡之語。這不完全終止的處理,讓聽眾在此刻不禁屏息回想開頭的旋律。整首曲子像一個持續流血的夢,從莊嚴到狂亂,最後又回到靜默與無言。

YOSHIKI(鼓手兼鋼琴):他是這首曲目的靈魂。開場管風琴主題由他編排、現場交由特邀演奏者彈奏,奠定了古典氛圍。鼓組演出上,他掌控了整體節奏推進與情緒層次,戲劇性的鼓技駕馭整曲的動態:前半段6/8拍穩健厚重,每一下銅鈸和小鼓都精確強調了悲愴節奏的重拍;特別是在段落轉換時,他常用充滿張力的過門銜接,增強音樂的起伏;後半段進入高速4/4拍時,YOSHIKI全力開啟高速連踩的雙踏大鼓,加上頻繁的翻滾式高速加花,營造金屬風暴般的張力。他也善於跟交響樂團互動,很懂得動態收放,讓節奏既有推進力,又不會壓迫到旋律。在同時跟交響樂團協作時,YOSHIKI懂得適時變化鼓組動態:如在吉他獨奏或弦樂突出時,他會減少鼓點密度以讓出空間;而在副歌齊奏時則毫不保留的猛力敲擊,確保樂團的能量可以跟管弦聲部齊頭並進,驚人古典造詣與搖滾熱情在此交融無間,堪稱這次演出的靈魂支柱哇。(不要再說他打鼓不強了,能拿捏這麼好,還真是挺強的)

HIDE與PATA(吉他手):他們是營造和推進音牆的關鍵角色。HIDE以華麗的新古典金屬獨奏與高音域琶音,成為舞台焦點。他的獨奏聽來既有古典陰暗色調又不失金屬的銳利感,各種技巧語彙信手拈來。左手小指也不斷變化,和聲非常細緻。在配合管弦樂團時,HIDE也會彈出長音的吉他哀鳴,跟弦樂旋律形成和聲呼應,增添音色層次感 。PATA則穩固支撐全曲節奏,失真和弦厚實、強力和弦切分音讓節奏更具冷峻感;還有後半段高速衝刺時,他的十六分音符連擊掃弦都精準的咬合鼓點,確保樂曲推進不亂。兩人在副歌與尾聲常進行雙吉他和聲,打造飽滿音牆。兩段獨奏分別由HIDE跟PATA主導,一前一後遙相呼應,前者情緒鋪陳、後者技巧迸發。他們分工明確、合作無間,雙劍合璧的兩隻吉他,就是X最精彩絕倫的一大特色。

TAIJI(貝斯手):以深厚音色構築低音地基,在許多關鍵處也成為引領情緒的暗線。前半段多用八度音與根音的移動來增強和聲進行深度,如心跳般穩定;後半段進入疾速區段,他施展三連音與十六分音符連打,貫穿在鼓點之間,推動整體節奏奔騰前進。他的貝斯線不光是和聲支撐,更常隱含旋律性 —— 許多地方的低音走位本身就構成了一條暗旋律,與主旋律形成低音對位,例如在器樂間奏高潮部分,他在和弦根音之外加入快速穿梭的經過音,讓低音部分聽起來「會說話」。整曲下來,TAIJI扮演了連結管弦跟樂團之間的橋樑,音色鮮明、推進力十足,是不可或缺的暗流力量,可謂「兇猛如其人」。

TOSHI(主唱):開場低吟的唱法,帶著一絲氣音,彷彿在幽暗城堡中低聲詢問,營造出毛骨悚然的氛圍。隨後他逐漸提高音量,進入日語主歌段落時,聲音中明顯帶著悲愴和憤怒交織的顫音,特別是在描寫血腥畫面的歌詞段落。TOSHI的高音如劍,運用起來極為出色,到了副歌與高潮部分則連飆高音,在B4 - C5區域游刃有餘,展現雄厚丹田與混聲技術。他的英文母音拉長、日文子音銳利,加強輕重音對比,使每句歌詞都有如刀刻一般。TOSHI在咬字和轉音上精準切換,情緒的拿捏恰如其分。在龐大音牆前,他的聲音依然清晰穿透,氣息高亢穩健,是整首歌中玫瑰哀鳴與瘋狂的最佳代言。他的演唱成功詮釋了歌曲悲劇性的詩意 —— 前半段的哀傷壓抑、後半段的狂怒跟歇斯底里,都被他拿捏得恰到好處。

〈Rose of Pain〉是一首充滿重量的作品。它不是想嚇人、也不是想耍帥,而是認真在問一個很難回答的問題 —— 當「美」變成了傷害的理由,我們該如何回應?

X JAPAN用這首歌把金屬與古典、暴力與詩意、崩潰與秩序混在一起,做出一種少見的音樂樣貌。它不是可以輕鬆聽聽的歌,但正因如此才有價值。裡面的血腥、憤怒、壓抑、抗議,不僅是對歷史的凝視,也是一面讓人照見自己的鏡子。

這首歌最後沒有結論,也不想給答案。它做的,是把問題丟到大家面前 —— 我們怎麼去面對那種從美麗中誕生的黑暗?而我們本身,是否也曾經為了某種美,對自己造成的傷害視而不見?是否曾經有個生命,因為你身上穿的帥氣皮衣而流血受苦?某種程度上,那朵玫瑰也許從來就不只是血腥夫人,搞不好我們也是啊。

〈Rose of Pain〉的那朵玫瑰,或許仍在流血,但它也在逼我們誠實。當你凝視玫瑰的深紅時,也在凝視人性的深淵。

.jpg)

.jpg)